ゲート処理のご説明時に何度も出てくる「白化」。ゲート跡が白く変色してしまう状態を指しますが、無塗装派のモデラーにとってこれほど厄介なモノはありません。

どれだけ切れ味の鋭いニッパーを使用し、慎重にデザインナイフで削っても、ふとした拍子に発生するのが白化です。でも「白化が起こる原因」を知れば、未然に「白化しそう」と感じることができます。これにより白化のリスクを大幅に減らすことができます。

昔の偉い人は言いました「敵を知り己を知れば百戦危うからず」と。無塗装モデラー最大の敵白化の発生メカニズムについてご説明いたします

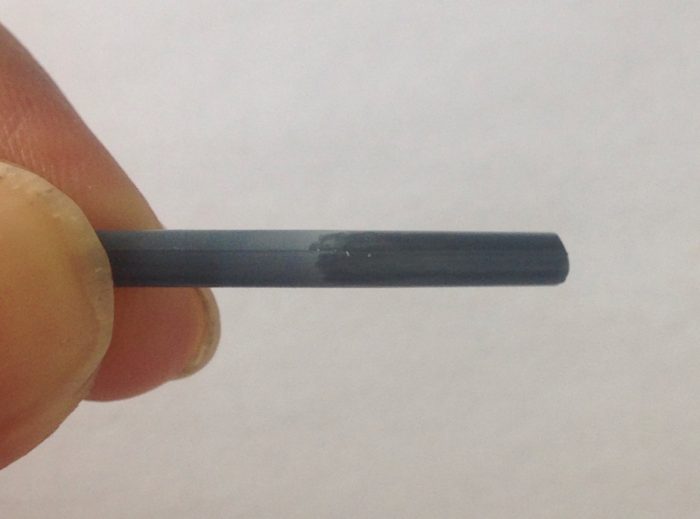

擬似的に白化を作りだす

濃色のランナーを用意してください。適当な長さにランナーを切った後、両端を持ってグッと曲げてください。曲がったランナーの外周部が白くなっているはずです。これが白化です。パーツを曲げたことで白化が起きたのでしょうか?

白化の原因は組織密度

ランナーを曲げたとき、ランナーを構成するプラスチック組織に何が起こっているのでしょうか。

ランナーの外側は、曲げることにより、組織が左右に引き伸ばされます。つまり単位当たりの組織量が低下=組織密度が低下している状態になります。これにより白化が起こっているのです。

逆にランナーの内側は曲げた起点に向かって組織が圧縮されています。つまり組織密度が高くなっている状態です。その証拠に内側の起点部分は他の部分より濃い色をしているはずです

密度が低下して白化が起こっているのであれば、その密度を元に戻したやると…白化が解消されます。

先ほど曲げたランナーの白化した部分を爪でこすってみましょう。完全ではありませんが白化した部分が元の成型色に近い色に変っています。爪で強くこすることで発生した圧力で、低下した密度を元に戻したわけです。別でご説明している白化のリカバリー方法はこの特性を利用しています

ゲート処理時にパーツ内部で起こっていること

ではゲート処理時、パーツにはどのような力がかかっているのでしょうか?

ゲートに刃を入れると、刃を起点に上側にはがれようとする力が働きます。その力の反作用としてパーツ側に同様の力が働きます。つまり刃の先端を起点に上下に引き裂こうという力がかかるのです。この引き裂く力組織密度を低下させ結果として白化することになります。

この時、厚くゲートを削ろうとすると、その厚み分はがれようとする力が強くなり、結果的にパーツ側への圧力も増えます。

逆に薄く削ると剥がれようとする力は小さくて済むのでパーツへの影響も少なくなります。

パーツとの距離も関係します。パーツから離れているとその圧力の影響が小さくなり、パーツから近いと少しの圧力でもパーツに影響します。ゲート処理のご説明時に、「2度切り」を推奨しているのは、

・パーツから離れた位置で切断=距離でパーツへの圧力を低下させる

・二度目の切断=切断するゲートの厚みを減らして圧力を低下させる

という理由なのです。デザインナイフでのゲート処理も同様で、薄く数回に分けてゲートを削るのはパーツにかかる圧力を極力低下させるためなのです。

まとめ 白化のサインを指先で感じろ

いかがでしょうか?白化のメカニズムを知れば、どのように対処すればいいのか分かってくるかと思います。ニッパーに力込めるとき、デザインナイフの刃をゲートに押し込んだ時、妙に力が入ったら、それは白化のサインかも知れません。

次の工程

スミ入れを行う理由と、スミ入れを行うべき3つの場所 【4-1】

関連記事

白化を防ぐニッパーの使い方 5つのポイント 【3-1】

デザインナイフを使ったゲート処理がうまくなる3つのポイント 【3-2】

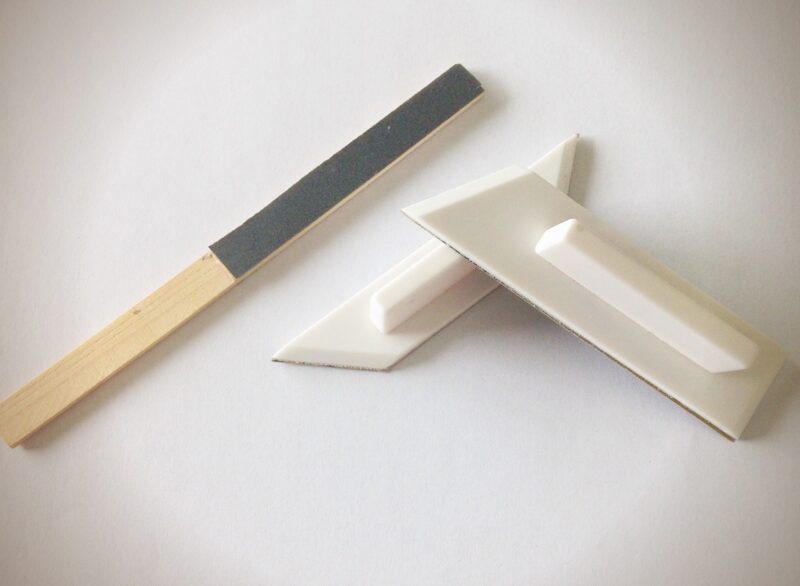

ペーパーがけで失敗しないための6つのコツ 【3-3】

白化したパーツを元に戻す4つの方法【3-4】

ステップアップコース

当て木をつかったペーパーがけの方法 【3-6】

パーティングラインを簡単に消す2つのやり方 【3-7】

アンテナのシャープ化で失敗しない3つの工程 【3-8】

[amazonjs asin=”B0013L27DS” locale=”JP” title=”OLFA アートナイフプロ 157B”]

[amazonjs asin=”B0131XZ92G” locale=”JP” title=”クラフトツールシリーズ No.35 薄刃ニッパー 74035″]

[amazonjs asin=”B00T5IH8PI” locale=”JP” title=”ゴッドハンド SPN-120 アルティメットニッパー 5.0″]

コメント